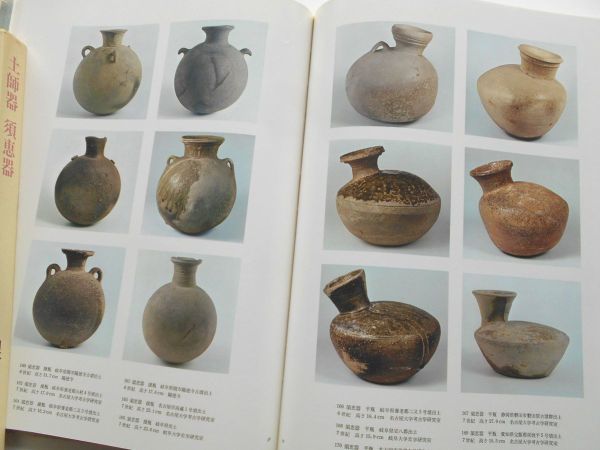

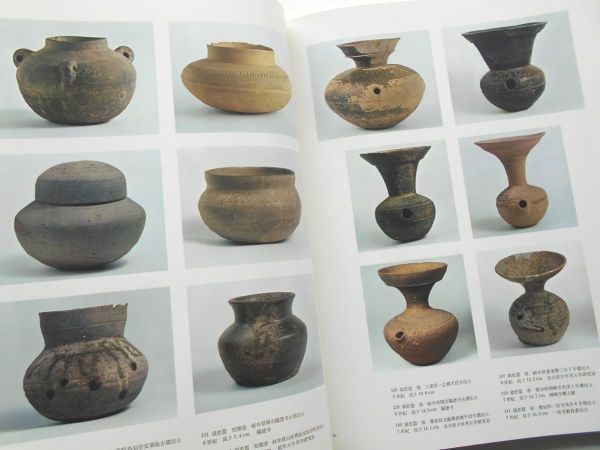

大型図録本 土師器・須恵器 原色愛蔵版 作品集写真集解説本 日本の古陶磁図鑑 日本の陶磁古代中世篇

SUE WARE,HAJI WARE

責任編集 楢崎彰一

監修 谷川徹三・川端康成

中央公論社

1976年初版

156ページ

約36x27x3cm

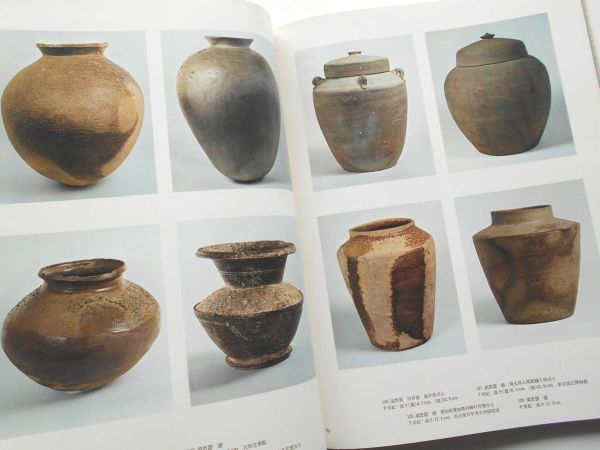

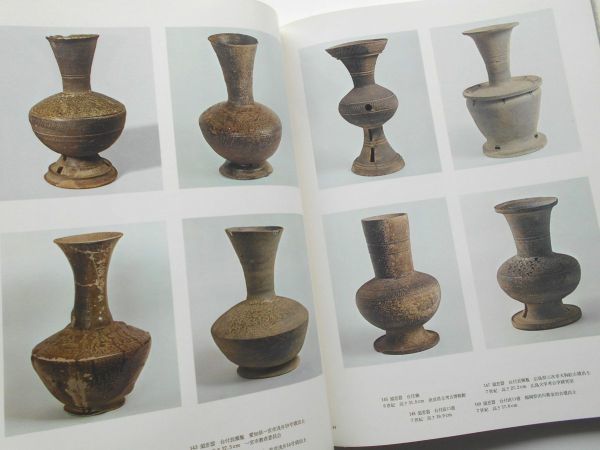

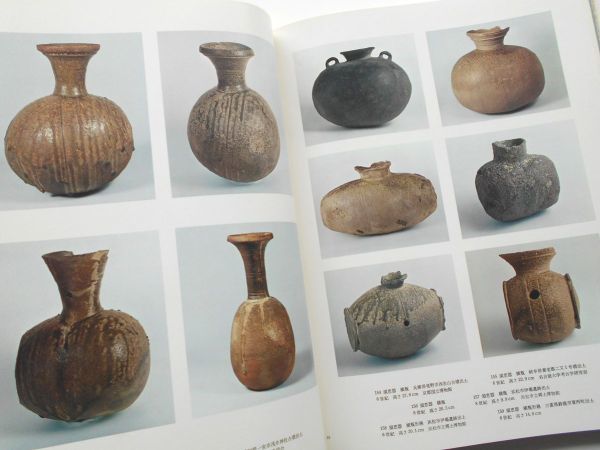

作品写真図版フルカラー

函入 布張上製本

※絶版

フルカラー大型写真図録本、日本三大古窯のうち、土師器・須恵器図鑑、なかでも須恵器を中心としたもの。

轆轤で土を薄く挽き上げる。山の斜面を穿ち窯を築く、須恵器の窯跡は、大阪府の陶邑(すえむら)を中心に日本各地に散在する。原野に枯枝を積み上げ露天で焼いた縄文・弥生とは全く異なる、形の整った硬質土器の全貌を紹介する。

奈良、平安期を主として、土師器、黒色土器、須恵器の厳選された優品223点を収録。

図版の配列は時代別に、あらゆる器形を整理分類、網羅して掲載。

フルカラー写真に加えて、巻末には全作品の名称、出土地、目安としての寸法、製作年代、見どころ、技法、作風、などを詳細に解説。

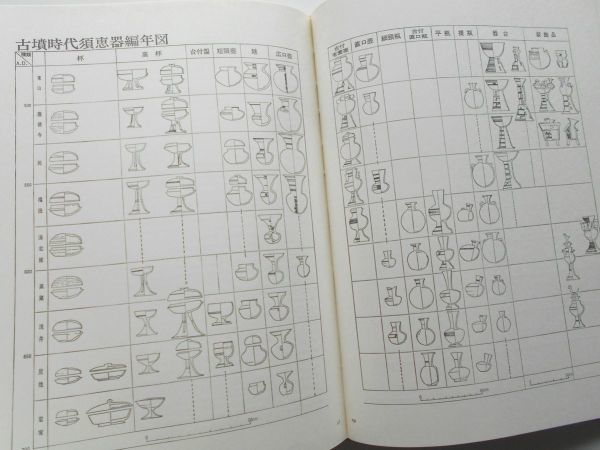

また、巻末には「須恵器・瓷器窯分布図」(陶邑窯、邑久窯、陶窯、小岱山麓窯、鏡谷窯、猿投窯、丹生窯、比企窯、稲瀬窯ほか110箇所の古窯跡を日本地図上に提示)、「陶邑古窯跡群分布図」(陶器山地区、高蔵地区、栂地区、光明池地区、谷山地区の、5世紀、6~7世紀初期、7世紀中期~7世紀後期、8世紀~9世紀初期、9世紀~10世紀の年代別に、地図上に提示)に加えて「編年図」古墳時代須恵器編年図、奈良・平安時代須恵器編年図、奈良・平安時代土師器編年図 (杯・高杯・短頸壺、瓦泉、瓶、壺、甕、皿など器形別、年代順に実測図を並べた一覧表)を集録。

作品名、寸法については、全作品に英文表記あり。

【監修】

谷川徹三(昭和を代表する哲学者・国博物館次長・法政大総長等を歴任し、古今東西の思想・宗教・政治・文学・美術に及ぶ広範な評論活動を展開)

川端康成(小説家・文芸評論家。大正から昭和の戦前・戦後にかけて活躍)

責任編集は

楢崎彰一( 昭和後期~平成の日本陶磁史を主とした考古学者。名古屋大教授、のち名古屋学院大教授。専攻は日本陶磁史。愛知県猿投山麓をはじめ常滑、瀬戸、越前などの古窯跡を調査・研究。55年第1回小山冨士夫記念賞功績褒賞。日本の古陶磁・古窯研究の第一人者)

監修者、責任編集者ともに昭和後期最高峰の内容を誇り、参考文献としても多く引用されてきた一冊。

美術館・博物館・研究機関所蔵の、重要無形文化財ほか

めったにお目にかかることのできない個人蔵の銘品優品を多数カラーで写真解説したもの。

大型本のため、各作品の写真も大きく、細部まで見て楽しむことができる、

日本の古窯愛好家、陶芸家、茶陶、酒器、茶道具、骨董品愛好家等に必携、内容充実、

年代鑑定などに欠かせない知識満載の大変貴重な資料本です。

【凡例】

・本巻には奈良、平安期を主に、土師器、黒色土器、須恵器の作品223図を収録した。図版の数え方は、作品の全体および部分で一図とした。

・図版の配列は時代別にし、あらゆる器形を網羅した。

・原色図版については、右ページに図版、対面の左ページにその解説をつけた。その他の図版については、名称出土地、目安としての寸法、製作された年代を付し、解説は111~137ページにおいて一括した。

・所蔵者については、博物館、美術館等に属するものは記載し、個人所有のものについては、これを省略した。

・巻末の古窯跡群分布図は田辺昭三氏(陶邑)、編年図は西弘海氏(土師器)・井上喜久男氏(平安須恵器)の協力および製作によった。

・実測図は図46を『豊田大塚』・図59を『考古学雑誌』より転載した。

・陶邑窯の写真は田代克巳氏の提供によった。

【目次】

図版

土師器 黒色土器

須恵器

解説 楢崎彰一

概説

土師器 黒色土器

須恵器

古窯跡群分布図 「須恵器・瓷器窯分布図」(陶邑窯、邑久窯、陶窯、小岱山麓窯、鏡谷窯、猿投窯、丹生窯、比企窯、稲瀬窯ほか110箇所の古窯跡を日本地図上に提示)、「陶邑古窯跡群分布図」(陶器山地区、高蔵地区、栂地区、光明池地区、谷山地区の、5世紀、6~7世紀初期、7世紀中期~7世紀後期、8世紀~9世紀初期、9世紀~10世紀の年代別に、地図上に提示)

編年図 古墳時代須恵器編年図、奈良・平安時代須恵器編年図、奈良・平安時代土師器編年図

(器形別、年代順に実測図を並べた一覧表)

図版目録 (日本語・英語)制作年代、所蔵者

参考文献

※「瓦泉」で一字

【作品解説】一部紹介

土師器 壺

岡山県倉敷市酒津高梁川河床酒津遺跡出土

高さ39.0cm 口径20.0cm 胴径31.8 an 底径7.5cm

3世紀 倉敷考古館

酒津遺跡は、高梁川が倉敷平野につくった最初の沖積デルタ上に形成された、弥生時代中期以降の集落遺跡である。とくに「酒津式」の名で呼ばれる一括の土器は吉備地方最古の土師器であり、西日本における古式土師器である布留式以前の最古型式として注目される内容をもったものである。

内傾する口頸部から外方へ屈折し、さらに垂直に立ち上がる二重口縁の壺形態は、当地方の弥生後期の壺の系譜を直接ひくものである。小石を含んだ砂質の素地で、器面は箟磨き調整をしている。底部は小さく不安定である。この壺は囗頸部に描かれた特殊な刻線文様の存在によって有名なものである。刻線文は口縁帯の一箇所から始まり、口頸部に引き降した直線から曲線と直線の組合せによる直弧文類似の文様を囗頸部に繞らしたもので、同一の単位文を8.5単位繰り返している。このような特殊な文様を有することや口縁帯に残る丹塗の手法からみて、祭祀用の土器である可能性がつよい。

土師器 高杯

奈良県天理市柳本町出土

高さ8.9~9.6cm 直径18.0cm 底径13.1cm

8世紀 重要文化財 東京国立博物館

土師器高杯の杯部が平らな円盤状になり、脚部に面取りを施すようになるのは7世紀末から8世紀にかけての畿内における現象である。本器は、杯部の周縁に平縁を有する浅い円盤に八面の箆削りによる面取りをもった短い脚をつけたもので、平縁の上面には箆削りによる放射状の、内面周囲には連続する円の暗文を施している。この形態の高杯はやがて杯部の径が小さく、脚が長大化して・暗文がみられなくなってゆく。そうした変化の過程からみれば、この高杯は8世紀初頭に位置づけられるものであろう。良質の土を用いて入念に仕上げられたこの高杯は当代の土師器高杯のうちではもっとも優れたものであり、須恵器の普及にもかかわらず、奈良時代において、かえって土師器製作技術が進歩したことを示す典型的な作例として挙げることができよう。

土師器 墨書人面土器

大阪府東大阪市弥刀変電所前の池遺跡出土

高さ14.2cm 口径17.6cm 胴径17.2cm

8世紀

やや浅い胴をもった広口の通有な土師器甕形土器の胴に黒々と墨で人面を描いたもので・反対面にもやや表現を異にする人面が描かれている。吊り上がった眉、眼尻を上げたその表現はけっして人間の穏やかな顔の表情ではない。このような墨書人面土器は現在、宮城県から佐賀県まで、日本全域にわたって十三箇所の官衙およびその周辺の遺跡から二十六例出土している。描かれている対象器物はいずれも鉢あるいは甕類に限られている。顔の表現には共通性があり、太い眉、眉間の狭い両眼、鼻、口、長い耳、そして多くの場合・顎鬚を描いている。人面の数は一、二、四面の三種があり、三面あるいは五面以上のものはない。これらの人面土器は平城宮跡や静岡県伊場遺跡にみられるように、井戸や大溝などの水に関係する場所から出土しており、他の遺跡の場合も河川に関係するものが多い。これらの人面はけっして戯画として描かれたものではなく、鬼面を表現したものであり、邪鬼を払うための道教系の呪術をその背景に負ったものと考えられている。

(以降寸法等略)

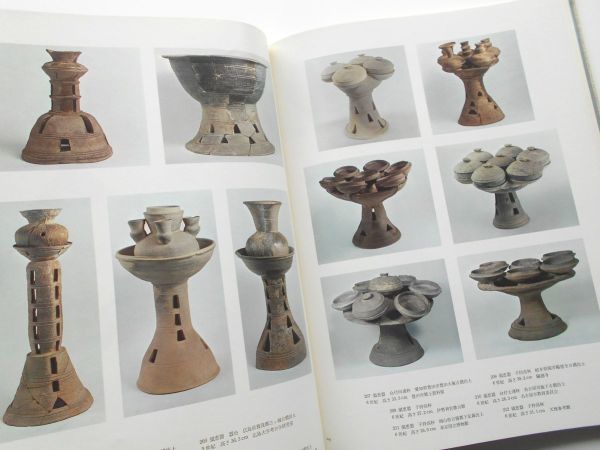

須恵器 子持瓦泉・装飾器台

福岡市金武字羽根戸出土

5世紀 重要文化財 伊勢神宮徴古館農業館

装飾のある筒形器台に子持瓦泉を破せた古式須恵器の代表的作品の一つである。瓦泉は実用品からはなれて大形化した祭祀用のもので、胴中央に二篇の小孔を有し、肩に四簡の小形瓦泉をつけている。この種の大形瓦泉は筒形器台と組合せにして用いられるものであり、その典型例である。胴の小孔は通常一箇であるが、この場合は装飾的なものであろう。

筒形器台は瓦泉を載せる杯部と筒状の胴とそれを支える八の字に開いた台脚とから成り、その源流を百済の陶質土器に求めることができる。囗頸部の太くて短い瓦泉や器台の形状からみて、須忠器の最古形態にぞくし、5世紀後半代にその製作年代を求めることができる。器台には杯部に二段・筒形胴部上段のふくらみのある部分に一段・勾玉と円形浮文を交互に貼りつけている。筒状胴部は二重沈線によって四段に分かち、各段に亀を一匹ずつ貼りつけているが、上の亀ほど大きく、下から螺旋状に円柱をのぼってゆくさまを表現している。(以下略)

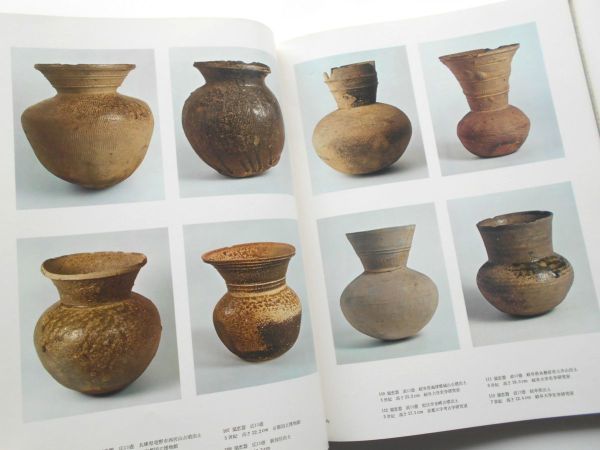

須恵器 台付壺

島根県松江市西川津町金崎山金崎古墳出上

5世紀 京都大学文学部考古学研究室

外開きの短い囗頸部に、直立する高い蓋受けのかえりをもったこの台付壺は、形態の上からみて5世紀後半の作であることが知られる。惜しくも蓋を失っている。このような古式の須恵器壺は、いずれも丸底であるから、台脚をつけるか、鳥杯形器台に載せるるかして用いられている。小石を含んだやや粗い素地で、胴は紐巻き上げの後、太い条線状叩具を用いて基本形をつくり二次的に轆轤によって成形、さらにカキ目によって器面を調整している。このような直径20 cmをこえ。る初期の壺類はいずれも紐巻き上げ・轆轤成形に依っており、口頸部・胴部・台脚をそれぞれ別につくって接合している。器面には口頸部一段、胴部二段および台脚に櫛目波状文を施じている。また台脚には古式の須忠器に特徴的な三角形の透かしを二段に千鳥状に穿っている。このような形状の台付壺はすでに日本化された特色を示している。燻焼還元焔焼成によって器面は灰黒色を呈する。焼成はきわめて良く、肩から台脚の一部にかけて暗緑色の自然釉がかかっている。古式須恵器の代表的作品といえよう。

須恵器 鳥付装飾須恵器

広島県山県郡千代田町石塚2号墳出土

7世紀 広島県教育委員会

昭和四十八年四月発掘されたもので、古墳は直径10m,高さ2mの小円墳である。内部に全長4.5mの横穴式石室があり、鉄刀子や若干の須忠器が伴出している。遺物からみた年代は7世紀なかごろと考えられる。

器の本体は肩に四簡の広口小壺をつけた一種の台付長頸瓶であるが、頸部に二段の三角形の透かしを四方に繞らし、胴にも刻線で三角形の文様を描いていて、実用の器から著しく変型されている。写真にはないが、高さ3.7cmの裾拡がりの低い台脚が伴う。

鳥は大きく羽を拡げ、いまにも神の世界に飛び立たんとした姿を表わしている。稚拙なつくりであるが、すばらしく大きく、みる人をして一秘の怪異感を覚えしめる。いままで知られている鳥飾の最大のものであろう。

このような鳥形須忠器の分布の中心の一つが広島県にあり、従来七例が知られている。それらは平瓶の変型である鳥形瓶と高杯の杯部を折りまげて胴にみたてた二種のものがある。東海地方の鳥鈕蓋とはちがった一種の地方色と考えられる。

須恵器 壺

埼玉県入間郡三芳村出土

8世紀 東京国立博物館

被せ蓋になった有蓋短頸壺であり、正倉院薬壺と同形のものである。この種の壺は本来の用途から離れて火葬蔵骨器として用いられる場合が多い。短い口頸部は外方に直立し、眉の張りもつよく、高台は低いが裾張りのものである。蓋は側縁の垂直につくられた、低い円形鈕をもったもので、蓋や身のつくりからみて、8世紀なかごろの作品と考えられる。素地は鉄分の多い土で、器面は燻焼還元焔焼成のため黒褐色の火色が出ている。焼成温度はあまり尚くなく肩にかかった自然降灰が十分熔けるまでにいたらず、黄緑色のごまふり状を呈している。身・蓋ともによく完好な姿をとどめた優品の一つである。

【概説】一部紹介

歴史上、古代という時代は統一国家の成立を基盤として、欧亜大陸にそれぞれ特色のある文明がいっせいに咲き誇った時代である。やきものの世界では、原始時代以来の長い伝統をもった酸化焔による赤い素焼の土器のほかに還元焔による灰色の硬陶が生まれ、やがて灰釉を施した高火度焼成の施釉陶器が出現した。その一方、鉛釉に種々の呈色剤を加えた低火度焼成の彩釉陶器が生まれるなど、多彩なやきものが相ついで登場したのであった。このように酸化焔と還元焔、無釉の締焼陶と施釉陶という、今日のやきものの基礎はずっと古代のうちに形づくられたのである。したがって、古代は単一なものから多様化への展開を遂げた時代であったともいえよう。

わが国の古代は通常、大和朝廷の成立を基盤とした古墳時代のはじまりから、平安時代の終りごろ、藤原氏による貴族政権が亡びて源平の武士階級による封建国家の成立までの、すなわち3世紀末から12世紀はじめごろまでの約八百五十年あまりを指している。この長い年月の間に登場したわが古代のやきものには、土師器、黒色土器、須恵器、三彩・緑釉陶器、灰釉陶器など、さまざまのものがある。これらのやきものは古代に入っていうせいに出現したものではなく古代国家の発展に即して相継起したものであり、その原型は中国、朝鮮など古代アジアの先進諸国家のそれに負っている。

それでは如上のわが古代の土器・陶器はいつごろ、どのようにして出現し、また当時どのように呼ばれていたものであろうか。さらにまた、いつごろどうして消え去ったものであるか。出現の順序に即してそれぞれのやきものが持つ性格についてはじめに述べよう。

現在われわれが土師器と呼んでいる赤い素焼の土器は、周知のように弥生式土器の後身であり、古墳時代以後のものを指している。『延喜式』主計上に「贄土師 坏作土師 玉手土師」などがあり、『倭名類聚抄』には「釈名云 土黄而細密日日埴 常職反(和名波爾)」とあるところから付けられた名称であるが、「土師器」の名称を用いた最も古い例は『職員令集解』の「検校土師皿器」や『営繕令集解』の「瓦器 謂陶器也 土師器亦同耳」などであり、それ以前は「土器」「埴器」であり、呼称は「ハニノウツワ」であった。土師器が弥生式土器とおなじ酸化焔焼成の素焼の土器であり、ひと続きのものであるとするならば、弥生式土器から土師器への転化はいつごろ、どのようにして行なわれたのであろうか。最近の考古学の成果によると、かつて両者の区別の指標とされた小形丸底土器の前段階に複合口縁をもった壺や甕・鉢・高杯を主体とした瀬戸内の「酒津式」あるいは山陰の「九重式」など、最も古い土師器の存在が西日本において指摘されており、その畿内への彫響によって、古墳時代初期の土師器が生成したという考え方が支配的になっている。

これに対して畿内における土師器の弥生式土器からの自生を考える説もあり、まだ完全に結論が出ているとはいえない。いずれにせよ地域色のつよい初期の土師器から小形丸底土器が畿内において定型化し、その全国への波及によって、統一的な土師器の完成が考えられるのである。つぎに土師器の終末をいつに求めるかは、その内容をどう捉えるかによって、いろいろな考え方が生まれる。現在の一般的な考えは、土師器を日常的な食器の面から捉え、東海地方で生み出された灰釉陶器が一般に普及する11世紀にその終末を求めようとしている。しかし、こうした現象は東日本において広汎にみられるが、西日本においては土師器から黒色土器へ、さらに瓦器へ、それぞれの転化に応じて土師器が段階的に減少しており、完全に消滅にいたるのははるか後代のことである。東日本における灰釉陶器の普及あるいは西日本における瓦器の成立の時点を求めれば、(以下略)

【土師器 黒色土器】

周知のように、土師器は弥生式土器の後身であり、原始時代以来の酸化焔焼暖による、赤褐色ないしは黄褐色をした素焼の土器である。弥生式土器から土師器への転換は、概説でも述べたように、外来の要因に基づくものではなく、古墳時代の開始という政治的要因による内在的なものであった。したがって、その移行は漸移的であり、特徴的な祭祀土器を除けば・当初の器形や製作技術に基本的な相違はない。

土師器の器形は基本的には,貯蔵用の壺、煮沸用の甕・瓦泉、食器としての杯・碗・高杯、調理具としての鉢類のほか、祭祀土器としての壺・器台がある。ごく初期には弥生式土器の名残りとして手焙形土器などの特殊なものがある。5世紀なかごろ、須恵器製作技術の導入にともなって、あらたに煮沸土器として角付碗など若干の器種が追加されるとともに,須忠器をつくり得なかった東国の地域では、須恵器の器形を莫似た杯・瓦泉などがつくられている。それらの杯のうちには内面に炭素を吸着させた内黒土師器もある。

土師器の器形は、7世紀後半以降に大きな変化を齏し、杯に代わってあらたに椀・盤・皿などの食器類が豊富になっているが、須忠器の器形の変化と対応しており、そこに大きな生活上の変化があったことを示している。このように土師器の器形はきわめて豊富であり、一般には須恵器の出現によって衰退したかのごとく考えられがちであるが、むしろ競合して発展しており、とくに煮沸形態は鉄製の鍋・釜が普及する鎌倉時代まで。基本的な生活用具として用いられたのであった。

つぎに土師器の製作技術についてみると、まず弥生式土器にくらべて精良な土が用いられていることが指摘できる。弥生式土器はまだ地域によって精粗の差が大きかったが、土師器は比較的よく似た土に統一されている。成形には乎づくね、巻き上げ、輪積の三方法があり杯・皿・椀など小形品は手づくねによって、壺・甕などは後二者の方法が用いられた。轆轤の使用は8世紀末以降のことである。(以下略)

【須恵器】

須恵器は5世紀のなかごろ、朝鮮半島からあらたにその製作技術が伝えられた灰色・硬質のやきものであり、平安時代まで前後六百数十年のあいだ、土師器とともに用いられたもっとも普遍的な日常の窯器であった。この須恵器の出現は大陸系の器種を含めて、日常の容器類をいちじるしく豊富なものにした。その器種は全時代についてみると五段階の消長がみられるが、東国ではさらにその後の段階まで製作されている。これらの全器種は用途別にみると、貯蔵用の壺、甕、瓶の類、食器としての杯、高杯、碗、椀、皿、盤の類、調理具としての甑、擂鉢など各種鉢類、文房具としての硯、水滴類、祭器としての装飾須恵器や塔など、日常生活のあらゆる面にわたって豊富な種類を含んでいる。『古事記』『日本書紀』『延喜式』などの古献には、杯、盞、盃、椀, 瓦泉, 平瓮、罐、坩、甕など約五十種類の名称が記されているが、実物との対比の可能なものはあまり多くない。これら各種の須恵器をさらに器形別に分類すると百二十種類くらいに分類される。しかし、それらの各器形が全時代にわたって一様に用いられたのではなく、一器種の生命には長短の時間差があり、また生活の様態や時代によって器形の組合せに変化がある。須恵器が全時代的に五~六段階に分けられるのは、その組合せの変化に基づいている。

はじめに記したように、須恵器が土師器以前のやきものと区別されるもっとも大きな特色は、還元焔による高火皮焼成と、縦軸回転轆轤による量産的な成形技術にあった。しかし、このような進んだ技術を用いるためにはまず土師器以前の陶土より良質のものが選ばれねばならない。土師器は、主として集落に近い沖積層の粘土が用いられたと考えられるが、須恵器はその窯の立地からみて、より耐火度の高い洪積層および新第三紀層の粘土を用いている。つぎにその成形についてみると。小形品では、一箇ずつ轆轤による水挽き成形後、底部を箟で削って器壁を均一にする方法がとられた。大形品では、粘土紐を巻きあげて、内外から器壁を打圧してつくる巻きあげ法が用いられた。したがって古墳時代の須恵器には丸底のものが多く、台脚を有するものが多い。また(以下略)

ほか

【図版目録】一部紹介 英文、寸法、出土地、制作年代、所蔵者記載

【土師器 黒色土器】 HAJI WARE & BLACK POTTERY

土師器 壺 岡山県倉敷市酒津高梁川河床酒津遺跡出土 3世紀 倉敷考古館

Haji ware : jar.Excavated at Sakazu Site, Kurashiki・shi, Okayama. 3rd century. Height 39.0 cm. Kurashikl Archaeological Museum.

土師器 壺 大阪府柏原市船橋遺跡出土 4世紀 大阪府教育委員会

Haji ware:jar. Excavated at Funabashi Site, Kashiwara・shi. Osaka. 4th century. Height 19.1 cm. Osaka Prefectural Educational Commission.

土師器 子持高杯 奈良県御所市域出土 6世紀 吉井清正

Haji ware :stem plate with diminutive bowls. Excavated at Gose・shi. Nara. 6th century. Diameter 33.4 cm. Mr. Yoshii.

土師器 甑・竈 奈良県御所市多田オイダ山口出土 6世紀 奈良県立考古博物館

Haji ware :steamer and oven. Excavated at Oida, Gose・shi, Nara. 6th century. Overall height 23.0 cm. Nara Prefectural Archaeological Museum.

(以下英文略)

土師器 高杯 奈良県天理市柳本町出土 8世紀 重要文化財 東京国立博物館

土師器 墨書人面土器 大阪府東大阪市弥刀変電所前の池遺跡出土 8世紀

土師器 馬 奈良市佐紀町平城宮跡出土 8世紀 奈良国立文化財研究所

土師器 手焙形土器 奈良県天理市布留町布留遺跡出土 4世紀 天理参考館

土師器一括 奈良県天理市布留町布留遺跡出土 4世紀 天理参考館

土師器 甑 八王子市船田遺跡出土 6世紀 八王子市郷土資料館

土師器 丹彩高杯 八王子市船田遺跡出土 6世紀 八王子市郷土資料館

土師器 壺 八王子市船田遺跡出土 6世紀 八王子市郷土資料館

土師器 甕 八王子市船田遺跡出土 6世紀 八王子市郷土資料館

土師器 短頸壺 八王子市船田遺跡出土 6世紀 八王子市郷土資料館

土師器 杯 八王子市船田遺跡出土 6世紀 八王子市郷土資料館

土師器 杯 八王子市船田遺跡出土 6世紀 八王子市郷土資料館

土師器 角付碗 奈良県御所市域出土 6世紀 奈良県立考古博物館

土師器 環状耳付壺 三重県鈴鹿市稲生町出土 6世紀

土師器 有孔台付壺 奈良県宇陀郡榛原町檜牧不動堂古墳出土 7世紀 奈良県立考古博物館

土師器 甕・竈模造品 岡山県笠岡市大飛島出土 8世土師器 甕・竈模造品 岡山県笠岡市大飛島出土 8世土師器「羮所」墨書甕 奈良市佐紀町平城宮跡出土 8土師器一括 奈良市佐紀町平城宮跡出土 8世紀 奈良国立文化財研究所

土師器 甑・甕 奈良市佐紀町平城宮跡出土 8世紀 奈良国立文化財研究所

土師器 人面墨書皿 奈良市佐紀町平城宮跡出土 9肚紀 奈良国立文化財研究所

土師器 人面墨書鉢 奈良市佐紀町平城宮跡出土 9世土師器 人面墨書甕 宮城県多賀城市市川出土 8世紀 東北学院大学考古学研究室

土師器 人面墨書甕 宮城県栗原郡金成町沢辺遺跡出土 8世紀 東北大学考古学研究室

土師器 丹彩椀 静岡県浜松市伊場遺跡出土 8世紀 浜松市立郷土博物館

土師器 丹彩鉢 4世紀

土師器 丹彩馬 三重県多紀郡明和町大字竹川字古里古里遺跡出土 8世紀 三重県教育委員会

土師器 釜 愛知県安城市上篠出土 13世紀 名古屋大学考古学研究室

土師器 双耳壺 三重県多紀郡明和町大字竹川字古里古里遺跡出土 13世紀 三重県教育委員会

黒色土器 耳皿 宮城県多賀城市市川浮島多賀城跡出土 11世紀 多賀城市教育委員会

黒色土器 台付壺 福島県郡山市小原田町七ッ池出土 8世紀 円寿寺

黒色土器 椀 宮城県多賀城市市川浮島多賀城跡出土 10世紀 多賀城市教育委員会

黒色土器一括 奈良市佐紀町平城宮跡出土 10世紀 奈良国立文化財研究所

【須恵器】 SUE WARE

須恵器 子持瓦泉・装飾器台 福島市金武宇羽根戸出土 5世紀 重要文化財 伊勢神宮徴古館

Sue ware :haso with diminutive jars, and decorated stand. Excavated at Hanedo, Fukushima-shi, Fukushima. 5th century. Overall height 70.0 cm.

Registered as Important Cultural Property Ise Jingo Chokokan Museum.

須恵器 鈴台小壺 三重県鈴鹿市石薬師出土 5世紀

Sue ware :small jar with bell-shaped stand. Excavated at Ishiyakushi, Suzuka・shi, Mie. 5th century. Height 10.4 cm.

須恵器 環台五連壺 島根県松江市西川津町金崎山金崎古墳出土 5世紀 京都大学考古学研究室 Sue ware : five clustered jars on ring foot Excavated from Kinzaki Tumulus Matsue-shi, Shimane. 5th century Height 11.6 cm. University of Kyoto (以下英文略)

須恵器 台付壺 島根県松江市西川津町金崎山金崎古墳出土 5世紀 京都大学考古学研究室

須恵器 台付三連靤 岐阜県養老郡上石津村二又1号墳出土 6世紀

須恵器 台付四連壺 岐阜県養老郡上石津村二又1号墳出土 6世紀

須恵器 台付子持四連壺 愛知県豊田市河合町豊田大塚出土 6世紀豊田市郷土資料館

須恵器 装飾付台付壺 兵庫県竜野市竜野日山字西宮山西宮山古墳出土 6世紀 京都国立博物館

須恵器 装飾付台付壺 福井県三方郡美浜町郷市獅子塚古墳出土 6世紀 東京国立博物館

須恵器 子持台付有蓋壺 6世紀 奈良県立考古博物館

須恵器 装飾付子持台付壺 岡山県邑久郡長船町磯上出土 6世紀 東京国立博物館

須恵器 鹿鈕蓋付装飾壺 大阪府岸和田市山直字沼谷山出土 6世紀 東京国立博物館

須恵器 家形瓦泉 和歌山市六十谷出土 6世紀 東京国立博物館

須恵器 鹿飾付瓦泉 奈良県御所市御所出土 6世紀 京都大学考古学研究室

須恵器 瓦泉 岐阜県養老郡上石津村山村4号墳出土 7世紀

須恵器 双角付有蓋台付碗 島根県能義郡飯生村出土 6世紀

須恵器 角付有蓋壺 6世紀

須恵器 環状提瓶 広島県高田郡向原町坂出土 6世紀 東京国立博物館

須恵器 鳥鈕蓋付台付壺 愛知県宝飯郡一宮町大字東上炭焼平14号墳出土 7世紀

須恵器 鳥付装飾須恵器 広島県山県郡千代田町石塚2号墳出土 7世紀 広島県教育委員会

須恵器 皮袋形提瓶 福岡県早良郡野毛村出土 6世紀 伊勢神宮徴古館

須恵器 皮袋形提瓶 愛知県一宮市出土 7世紀 京都大学考古学研究室

須恵器 有蓋三足壺 福岡県糸島郡前原町出土 7世紀 伊勢神宮徴古館

須恵器 四耳壺 三重県鳥羽市答志町古墳出土 7世紀

須恵器 台付長頸瓶 三重県鳥羽市答志町蟹穴古墳出土 7世紀 東京国立博物館

須恵器 壺 千葉県木更津市大字桜井字峯東光院境内出土 7世紀 東京国立博物館

須恵器 壺 埼玉県入間郡三芳町出土 8世紀 東京国立博物館

須恵器 三耳壺 福井県丹生郡宮崎村大字樫津出土 8世紀

須恵器 双耳瓶 福井県丹生郡宮崎村小曾原出土 11世紀

須恵器 馬 兵庫県出石郡出石町出土 7世紀 京都大学考古学研究室

須恵器 馬 愛知県愛知郡日進町折戸75号窯出土 11世紀 本多コレクション

須恵器 蓋杯 滋貿県大津市坂本出土 6世紀 京都国立博物館

須恵器 蓋杯 福岡市大字拾六町字高崎2号墳出土 7世紀 九州歴史資料館

須恵器 杯 愛知県宝飯郡一宮町上炭焼平炭焼平14号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 有蓋椀 岡山県笠岡市飛鳥大飛島出土 8世紀 笠岡市立郷土館

須恵器 蓋杯 愛知県刈谷市井谷西石根黒笹67号墳出土 8世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 有藍耳付高抔 島根県松江市西川津町金崎山金崎古墳出土 5世紀 京都大学考古学研究室

須恵器 有蓋高杯 愛知県一宮市大和町宇伝治越伝怡越遺跡出土 5世紀 一宮市教育委員会

須恵器 有蓋高杯 岐阜県関市千疋字裏山陽徳寺古墳出土 6世紀 陽徳寺

須恵器 高杯 岐阜県関市千疋宇裹山陽徳寺古墳出土 6世紀 陽徳寺

須恵器 有蓋高杯 岐阜県養老郡上石津村二又1号墳出土 6世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 鈴白耳付高杯 島根県松江市西川津町金崎山金崎古墳出土 5世紀 京都大学考古学研究室

須恵器 高杯 愛知県岡崎市岩津町字西ノ坂岩津1号墳出土 7世紀 岡崎市立郷土館

須恵器 杯 岐阜県関市千疋字裹山陽徳寺古墳出土 6世紀 陽徳寺

須恵器 高杯 岐阜県関市千疋字裏山陽徳寺古墳出土 6世紀 陽徳寺

須恵器 高杯 岐阜県養老郡上石津村二又1兮墳出土 6世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 高杯 岐阜県養老郡上石津村二又1号墳出土 6世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 高杯 名古屋市熱田区高蔵町高蔵1号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 高杯 名古屋市熱田区高蔵町高蔵1号墳出土 7世紀

須恵器 高杯 名古屋市熱田区高蔵町高蔵1号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 高杯 名古屋市熱田区高蔵町高蔵1号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 高杯 愛知県猿投窯出土 9世紀

須恵器 高杯 愛知県刈谷市井ヶ谷松ヶ崎黒笹101号窯出土 9世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 盤 愛知県春日井市白山町高蔵寺2号窯出土 8世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 盤 愛知県刈谷市井ヶ谷黒笹78号窯出土 9世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 盤 愛知県一宮市大毛出土 9世紀 葉栗中学校

須恵器 盤 愛知県一宮市瀬部宇堂裏堂裏遺跡出土 9世紀 一宮市教育委貝会

須恵器 高盤 愛知県西加茂郡三好町福谷宇根浦黒笹3号窯出土 9世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 高盤 愛知県一宮市浅井町尾関小塞神社境内出土 9世紀 一宮市教育委貝会

須恵器 手付碗 岡山県笠岡市新山出土 5世紀 倉敷考古館

須恵器 大形碗 愛知県一宮市浅井町尾関字同者浅#14号墳出土 7世紀 一宮市教育委員会

須恵器 台付碗 名古屋市熱田区高蔵町高蔵1号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 台付碗 愛知県一宮市浅井町東浅井浅井神社古墳出土 7世紀 一宮市教育委員会

須恵器 台付碗 愛知県岡崎市岩津町字西坂岩津3号墳出土 7世紀岡崎市郷土館

須恵器 台付碗 愛知県宝飯郡一宮町東上炭焼平炭焼平12号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 広口壺 兵庫県竜野市竜野町日山字西宮山西宮山古墳出土 6世紀 京都国立博物館

須恵器 広口壺 5世紀 京都国立博物館

須恵器 広口壺 岐阜県餐老郡上石津村二又1号墳出土 6世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 広口壺 新潟県出土 6世紀

須恵器 直口壺 岐阜県海津郡南濃町城山古墳出土 5世紀 岐阜大学史学研究室

須恵器 直囗壺 岐阜県各務原市三井山出土 5世紀 岐阜大学史学研究室

須恵器 直囗壺 島根県松江市西川津町金崎山金崎古墳出土 6世紀 京都大学考古学研究室

須恵器 直口壺 岐阜県出土 7世紀 岐阜大学史学研究室

須恵器 台付広口壺 兵庫県竜野市竜野町日山字西宮山西宮山古墳出土 6世紀 京都国立博物館

須恵器 台付広口壺 7世紀 東京国立博物館

須恵器 台付壺 福岡市大字拾六町字高崎高崎2号墳出土 6世紀 九州歴史資料館

須恵器 台付壺 愛知県宝飯郡一宮町東上炭焼平炭焼平12号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 三足壺 福岡県浮羽郡吉井町屋部西谷出土 6世紀 東京国立博物館

須恵器 三足壺 福岡市大字拾六町宇高崎高崎2号墳出土 6世紀 九州歴史資料館

須恵器 三足壺 三重県松阪市出土 8世紀

須恵器 台付壺 福井県鯖江市下野田町出土 9世紀

須恵器 壺 7世紀

須恵器 壺 7世紀 大和文準館

須恵器 壺 愛知県一宮市浅井町出土 8世紀 一宮市教育委員会

須恵器 広口壺 石川県小松市ニツ梨町一貫山2号窯出土 8世紀 小松市立博物館

須恵器 四耳壺 福井県出土 8世紀

須恵器 壺 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保出土 8世紀 東京国立博物館

須恵器 壺 愛知県愛知郡日進町大字岩崎字新田岩崎41号窯出土 8世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 三耳壺

須恵器 壺 8世紀

須恵器 短頸壺

須恵器 短頸壺

須恵器 短頸壺

須恵器 短頸壺 岐阜県出土 7世紀 岐阜大学史学研究室

須恵器 短頸壺 岡山県笠岡市大飛島出土 8世紀 笠岡市立郷土館

須恵器 瓦泉 三重県一志郡嬉野町天花寺出土 5世紀

須恵器 瓦泉 岐阜県養老郡上石津村二又1号墳出土 6世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 瓦泉 岐阜県関市千疋字裏山陽徳寺古墳出土 6世紀 陽徳寺

須恵器 瓦泉 愛知県岡崎市岩津町字西ノ坂岩津1号墳出土 7世紀岡崎市郷土館

須恵器 瓦泉 愛知県宝飯郡一宮町東上炭焼平炭焼平12墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 瓦泉 愛知県一宮市浅井町大字尾関字同者浅#6号墳出土 7世紀 一宮市教育委員会

須恵器 台付長頸瓶 名古屋市熱田区高蔵町高蔵1号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 台付長頸瓶 愛知県一宮市浅井町大字河田郷浅19号墳出土 7世紀 一宮市教育委員会

須恵器 台付長頸瓶 愛知県一宮市浅井町大字尾関字同者浅#14号墳出土 7世紀 一宮市教育委員会

須恵器 台付長頸瓶 愛知県一宮市浅井町大字尾関字同者浅#14号墳出土 7世紀 一宮市教育委員会

須恵器 台付瓦泉 6世紀 奈良県立考古博物館

須恵器 台付長頸瓶 広島県三次市東酒屋町門田字天狗天狗松古墳出土 7世紀 広島大学考古学研究室

須恵器 台付長頸壺 7世紀

須恵器 台付直口壺 福岡県田川郡金田町人見金田古墳出土 7世紀

須恵器 細頸瓶 横浜市市ヶ尾横穴出土 7世紀 東京国立博物館

須恵器 細頸瓶 愛知県一宮市浅井町大字東浅井浅井神社古墳出土 7世紀 一宮市教育委員会

須恵器 横瓶 愛知県一宮市浅井町大字尾関出土 7世紀 一宮市教育委貝会

須恵器 細頸瓶 7世紀 東京国立博物館

須恵器 横瓶 兵庫県竜野市竜野町日山字西宮山西宮山古墳出土 6世紀 京都国立博物館

須恵器 横瓶 岐阜県養老郡上石津村二又1兮墳出土 6世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 横瓶 8世紀

須恵器 横瓶 静岡県浜松市東伊場伊場遺跡出土 8世紀 浜松市立郷土博物館

須恵器 横瓶形瓦泉 静岡県浜松市東伊場伊場遺跡出土 6世紀 浜松市立郷土博物館

須恵器 横瓶形瓦泉 三重県鈴鹿市算所町出土 6世紀

須恵器 提瓶 岐阜県関巾千疋宇裏山陽徳寺古墳出土 6世紀 陽徳寺

須恵器 提瓶 岐阜県関市千疋字裏山陽徳寺古墳 6世紀 陽徳寺

須恵器 提瓶 岐阜県養老郡上石津村山村4号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 提瓶 名古屋市熱田区高蔵町高裁1兮墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 提瓶 岐阜県養老郡上石津村二又3号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 提瓶 岐阜県出土 7世紀 岐阜大学史学研究室

須恵器 平瓶 岐阜県養老郡上石津村二又3号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 平瓶 静岡県磐田市磐田原古墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 平瓶 岐阜県安八郡出土 7世紀 岐阜大学史学研究室

須恵器 平瓶 愛知県宝飯郡一宮町東上炭焼平炭焼平5号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 平瓶 名古屋市熱田区高蔵町高蔵1号墳出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 平瓶 愛知県春日井市白山町蔵寺2号窯出土 8世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 台付環状提瓶 広島県賀茂郡河内町解風呂出土 6世紀 広島大学考古学研究室

須恵器 小瓶 京都府級喜那八幡町美濃山荒坂横穴出土 7世紀 京都大学考古学研究室

須恵器 革袋形提瓶 6世紀 京都大学考古学研究室

須恵器 皮袋形提瓶 6世紀

須恵器 皮袋形提瓶 三重県伊勢市風呂山古墳出土 6世紀 伊勢神宮徴古館

須恵器 皮袋形提瓶 7世紀 岐阜大学史学研究室

異形須恵器 三重県度会郡玉城町長更大仏山古墳出土 7世紀 伊勢神宮徴古館

須恵器 角形杯 岐阜県関市千疋字裏山陽徳寺古墳出土 6世紀 陽徳寺

須恵器 鳥形瓶 広島県高田郡高宮町古墳出土 7世紀 広島大学考古学研究室

須思器 鳥形瓶 広島県高田郡向原町大字坂字軣田山出土 7世紀 東京国立博物館

須恵器 馬 三重県松阪市久保町出土 8世紀

須恵器 馬 石川県鹿島郡鹿島町芹川出土 8世紀 鹿島町教育委員会

須恵器 双耳瓶 福井県丹生郡宮崎村樫津出土 8世紀 水野古陶磁館

須恵器 双耳瓶 岡山県色久郡長船町出土 11世紀 岡山県立博物館

須恵器 双耳瓶 石川県小松市戸津町戸津4窯出土 11世紀 小松市立博物館

須恵器 双耳瓶 石川県小松市戸津町戸津4号窯出土 11世紀 小松市立博物館

須恵器 大甕 宮城県出土 8世紀 東北大学考古学研究室

須恵器 長頸瓶 岩手県水沢市佐倉河町胆沢城址出土 8世紀水沢市教育委員会

須恵器 瓶 岡山県御津郡建部町出土 11世紀

須恵器 広口瓶 岡山市万城出土 12世紀 岡山県立博物館

須恵器 台付鉢 9世紀 東京国立博物館

須恵器 鉢 愛知県一宮市高日字前田前田遺跡出土 9世紀 一宮市教育委員会

須恵器 鉄鉢形鉢 奈良市佐紀町平城宮跡出土 8世紀 奈良国立文化財研究所

須恵器 鉢 福島県双葉郡富岡町小浜小浜代遺跡出土 8世紀 富岡第一中学校

須恵器 擂鉢 岐阜県大垣市赤坂町青慕新田出土 7世紀 名古屋大学考古学研究室

須恵器 双耳甕 奈良市佐紀町平城宮跡出土 8世紀 奈良国立文化財研究所

須恵器 鳥鈕蓋付台付壺 三重県烏羽市答志町蟹沢出土 7世紀 東京国立博物館

須恵器 鳥鈕蓋付台付壺 名古屋市瑞穂区師長町師長古墳出土 7世紀

須恵器 鳥鈕蓋 静岡県浜松市豊町蛭子森古墳出土 7世紀 浜松市教育委貝会

須恵器 鳥鈕蓋付装飾壺 愛知県岡崎市岩津町字西坂岩津1兮墳出土 7世紀 岡崎市郷土館

須恵器 器台 岐阜県海津郡南濃町城山古墳出土 5世紀 岐阜大学史学研究室

須恵器 器台 広島県賀茂郡西条町御園宇字江熊三城古墳出土 5世紀 広島大学考古学研究室

須恵器 瓦泉・器台 島根県松江市西川津町金崎山金崎古墳出土 5世紀 京都大学考古学研究室

須恵器 子持壺・器台 6世紀 奈良県立考古博物館

須恵器 広口壺・器台 兵庫県竜野市屯野町日山字西宮山西宮山古墳出土 6世紀 京都国立博物館

須恵器 台付四連杯 愛知県豊田市河合町豊田大塚古墳出土 6世紀豊田市郷土資料館

須恵器 子持高杯 岐阜県関市千疋字裏山陽徳寺古墳出土 6世紀 陽徳寺

須恵器 子持高杯 6世紀 伊勢神宮徴古館

須恵器 台付七連杯 名古屋市守山区小幡字池下池下古墳出土 6世紀名古屋市教育委貝会

須恵器 子持高杯 岡山県吉備郡足森町大字下足森出土 6世紀 東京国立博物館

須恵器 子持高杯 6世紀 天理参考館

須恵器 装飾器台 群馬県前橋市西大室町前二子山古墳出土 6世紀 前橋市教育委員会

須恵器 装飾付台付壺 大阪府茨木市宿久庄南塚古墳出土 6世紀 大阪府教育委員会

須恵器 装飾付台付壺 岡山県邑久郡牛窓町鹿沼出土 6世紀 東京国立博物館

須恵器 装飾付台付壺 岡山県赤磐郡熊山町可真出土 6世紀 東京国立博物館

須恵器 装飾付台付壺 岡山県都窪郡山手村大字汢畑出土 6世紀 東京国立博物館

須恵器 装飾付台付壺 岡山県邑久郡長船町長船大塚古墳出土 6世紀

須恵器 装飾付高杯 和歌山市森宇西原谷井辺八幡山古墳出土 6世紀 同志社大学考古学研究室

須恵器 子持台付壺 6世紀

須恵器 台付壺 愛知県豊田市河合町豊田大塚出土 6世紀豊田市郷土資料館

須恵器 台付三連壺 6世紀

須恵器 装飾付台付壺 和歌山市岩橋町花山古墳群出土 6世紀 天理参考館

機種依存文字多く、文字化け、誤字脱字ご容赦ください

★状態★

画像のものが全てです。

1976年のとても古い本です。

函の外観は通常保管による経年ヤケしみ、スレ程度、

布張り上製本の外観は良好、カラー作品写真図版良好、目立った書込み・線引無し、

問題なくお読みいただけると思います。(見落としはご容赦ください)

ご覧下さりありがとうございます。画像の後に、商品説明がございます。

ご覧下さりありがとうございます。画像の後に、商品説明がございます。